事務局 活動報告

初心者親子釣り教室 参加報告

11月16日(日)晴れ時々曇り、中潮のなか、いいおかみなと公園東側岸壁で親子釣り教室が開催されました。

11月16日(日)晴れ時々曇り、中潮のなか、いいおかみなと公園東側岸壁で親子釣り教室が開催されました。

主催旭市、共催(公財)日本釣振興会千葉県支部、千葉県釣りインストラクター連絡機構7名が釣り指導にあたりました。

8:00受付開始後、主催者からタックル、釣り方の説明がありました。

続いて当機構副会長千葉雅人より、ライフジャケットの着用説明、毒魚取扱いなど説明があり、事前予約した17組の親子が釣り場に向かいました。

インストラクターは1名で2組4名から5名を指導することになり、竿のセット、エサの付け方、投げ方など指導しました。

インストラクターは1名で2組4名から5名を指導することになり、竿のセット、エサの付け方、投げ方など指導しました。

朝方投げにヒットし、開始40分後母さんと来た地元小学6年馬渕叶羽君に18cm良型ハゼがヒットしました。

その後、あちらこちらでハゼ、小型キスなどヒットしました。

11時30分釣りが終わり、全員でゴミ拾いになりました。

ローブ、網類など沢山のゴミが落ちていました。

12:00すべての行事が終了しました。

12:00すべての行事が終了しました。

当日投げ釣りとサビキを用意しましたが、投げにヒットがありました。

当日の釣果は一人ハゼ0~5尾、他にキス、ワタリガニ、メバル、ヒイラギ、ハタなど多彩でした。

当日の指導インストラクターは、渡邉さん、和田さん、千葉副会長、小高さん、鎌田さん、治田さん、勢籏の7名でした。

来年も同時期で開催致しますので、再会を約束して終了しました。

C.O.F.I勢籏健治

「館山港2号防波堤釣り調査2025 in 秋」実施報告

【調査概要】

2025年10月21日(火)、館山港UMIプロジェクト検討会(みなとアメニティーWG)主催のもと「館山港2号防波堤釣り調査2025 in 秋(試し釣り調査)」が実施されました。

今回で3回目の調査となります。

本調査は、館山港(千葉県館山市)が関東地方で初となる国土交通省指定「釣り文化振興モデル港」に選定されたことを受けて実施されたものです。

現在閉鎖中の館山港2号防波堤(通称:自衛隊堤防)の再開放の可能性を探ることを目的に、安全性・釣果・マナー等の実態把握を行いました。

前回の報告と重複となりますが「釣り文化振興モデル港」の概要およびUMIプロジェクトの実施体制・調査内容を以下にまとめます。

【制度および組織体制】

「釣り文化振興モデル港」は、港湾を観光資源として活用し、釣り施設や防波堤等の利活用を通じて地域の活性化を図る、国土交通省によるモデル事業です。

これに基づき「館山港UMIプロジェクト検討会(みなとアメニティーWG)」が設置され、以下の構成団体によって、館山港内の指定エリアにおける釣り環境整備および港湾空間の利活用について検討を進めています。

[構成団体]

国土交通省(関東地方整備局)/千葉県/館山市/館山漁業協同組合/NPOたてやま海辺の鑑定団/ブルーブルー株式会社/公益財団法人日本釣振興会

【背景と課題】

館山港2号防波堤は、かつて魚影の濃さで多くの釣り人を魅了した人気釣り場でしたが、新型コロナウイルスの影響を受け閉鎖。その後、釣り人によるマナー違反(ゴミの放置、違法駐車、防波堤上での火気使用、漁具との接触や仕掛け放置など)が課題となり、2025年10月現在も立ち入りが禁止されています。

これらの問題は、漁業関係者の業務支障や地域住民とのトラブルの要因ともなっており、一部の釣り人の行為が地域との信頼関係を損ねる要因となっています。

また、同防波堤へアクセスするには自衛隊管理区域を通過する必要がありますが、防犯上の観点から現在は通行許可が困難な状況です。

このような複合的課題を踏まえ、関係機関が連携しながら、再開放に向けた検討を継続しています。

【<本題>調査の実施内容】

当日は「館山港UMIプロジェクト検討会」関係者および協力釣り人を含む25名が参加。

当日は「館山港UMIプロジェクト検討会」関係者および協力釣り人を含む25名が参加。

8時30分から11時30分の予定で実釣調査を行う予定でしたが、強風・波浪注意報の発令により、開始30分で試し釣りを中止しました。

短時間ながらも、良型シーバス2本、サワラ1本、ベラ・スズメダイ等が釣れ、改めて釣り場の高いポテンシャルが確認できました。

続いて、参加者全員で約1時間の清掃活動を実施

。

その後、防波堤釣りの安全対策・向上を図るための「落水位置通報システム実証試験」(オーシャンソリューションテクノロジー株式会社〔長崎県佐世保〕提供)を行いました。

その後、防波堤釣りの安全対策・向上を図るための「落水位置通報システム実証試験」(オーシャンソリューションテクノロジー株式会社〔長崎県佐世保〕提供)を行いました。

本システムは、防水発信機を装着した人物が落水した際に信号を送信し、基地局で感知、監視アプリ(汎用ブラウザ対応)上で落水位置を即時表示する仕組みです。

本来は船舶用途(船員落水時の早期発見目的)として開発されたものですが、堤防・護岸での安全対策にも応用可能とされ、当日はデモンストレーション形式で検証が行われました。

モニタリング画面では、落水位置および漂流経路を約20秒間隔で追跡可能であり、夜間や視界不良時でも迅速な救助に役立つことが確認されました。

モニタリング画面では、落水位置および漂流経路を約20秒間隔で追跡可能であり、夜間や視界不良時でも迅速な救助に役立つことが確認されました。

安全の担保という意味では、有意義な結果が得ることができ開放に向けた明るい要素の一つになるものと思います。

試し釣り・海岸清掃・システム検証の一通りを終え、当該調査の振り返りを行った後に解散となりました。

---------------------------------------------------------------------------------------

下記、個人的な所感とスタンスについて記載させていただきます。

※前回とほぼ重複内容(一部改変)となります。ご容赦ください。

【所感と課題】

長期閉鎖により魚影が濃く、釣り場としての魅力は健在でしたが、一部に側壁・路面の損傷が見られ、救命設備(浮環・はしご等)の未設置など安全面での課題があります。

再開放には補修工事と安全対策が不可欠であり、財源確保が最大の課題といえます。

クラウドファンディング等による支援も一案ですが、改修費の規模を踏まえると、国・県による公的支援や民間スポンサーとの連携が不可欠です。

有人管理とする場合、運用費(とりわけ人件費)の確保と、運用上の利益の確保を確実なものとできるか。

釣り場を運用管理するためには、スマートな入場システムにするべきであり、DXを絡めた対応(例えば、オンラインで入場券を取得、当日は自動チェクイン機(無人)でチェックイン)が望ましい。もちろん、万人に開かれる場であるためには、ユニバーサルデザインとしてアナログの側面も残すべきだが、エリアにおける短期未来の就労人口減少および運用費を考慮すると、DX化に軸足をおいた運用の必要を感じる。

【今後への提言】

釣りは地域経済に大きな波及効果をもたらす重要な観光資源です。

館山港2号防波堤が再開放されれば、関東圏を中心に高い集客効果が期待され、地域活性化に寄与することは明白です。

ただし、釣り場減少の背景には、釣り人側のマナー・モラル欠如があり、再開放には釣り人自身の意識改革と信頼回復が不可欠です。

関係機関・地域住民・釣り人が「Win-Win」の関係を築くためには、啓発活動・ルール周知・現場でのマナー指導を体系的に実施する仕組みづくりが求められます。

私自身、館山を拠点とする釣りインストラクターとして、今後もルール遵守とマナー啓発に努め、健全な釣り文化の発展と釣り場環境の再生に貢献してまいります。

地域と釣り人が共存し、持続可能で明るい未来が拓かれることを心より願っております。

C.O.F.I 平塚(ベッキー・ヒラツカ)

ふなばし三番瀬クリーンアップ

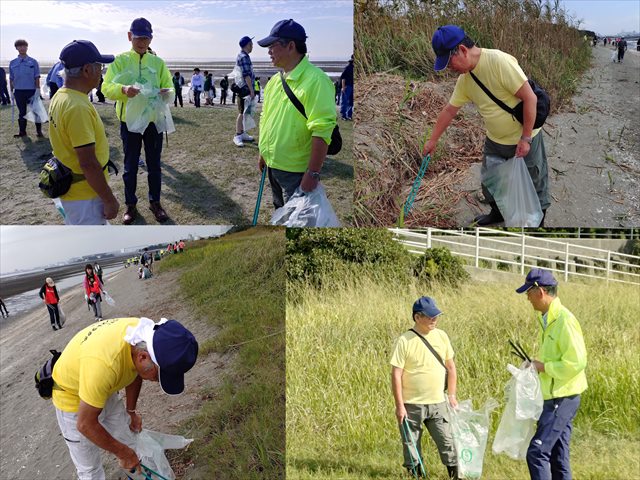

10月18日(土)、ふなばし三番瀬クリーンアップ実行委員会主催による「第23回ふなばし三番瀬クリーンアップ」が開催されました。

10月18日(土)、ふなばし三番瀬クリーンアップ実行委員会主催による「第23回ふなばし三番瀬クリーンアップ」が開催されました。

我が千葉県釣りインストラクター連絡機構(C.O.F.I)からは、土井会長をはじめ勢籏さん、金原さんほか総勢5名で参加しました。

当日は朝から快晴で、受付開始の9時時点ですでに汗ばむほどの陽気。

当日は朝から快晴で、受付開始の9時時点ですでに汗ばむほどの陽気。

寒さを想定して重ね着してきたメンバーも、「半袖1枚で十分!」と、黄色いインストラクターTシャツ姿に早変わりでした。

地元企業やボランティア団体などからも多数の参加者が集まり、会場は大賑わい。

「ゴミより人の方が多いのでは?」と思うほどの盛況ぶりでした。

それでも一見きれいに見える海岸にも、目を凝らしてみると発泡スチロールやプラスチックの破片など細かなゴミがたくさん。

それでも一見きれいに見える海岸にも、目を凝らしてみると発泡スチロールやプラスチックの破片など細かなゴミがたくさん。

参加者全員が熱心にゴミ拾いに取り組みました。

約1時間半の活動で、集まったゴミの量は想像以上。

爽やかな天気の中、海辺を歩きながら健康にも環境にも良い充実した時間を過ごすことができました。

C.O.F.I 古鍛治定幸

第17回KISARAZU PARK BAY FESTIVAL

第17回KISARAZU PARK BAY FESTIVALが、10月4日(土)木更津内港公園及びその周辺地区で木更津市を中心に、みなとまち木更津推進協議会主催で開催されました。

第17回KISARAZU PARK BAY FESTIVALが、10月4日(土)木更津内港公園及びその周辺地区で木更津市を中心に、みなとまち木更津推進協議会主催で開催されました。

千葉県釣りインストラクター連絡機構は、親子ハゼ釣り教室、ブルブルフィッシング担当しました。

親子ハゼ釣り教室は、午前の部9組22名、午後の部9組25名の親子が参加し、1組に1名インストラクターが付き、投げ釣りを指導しました。

受付終了後、9時10分スタート11時30分終了まで釣りを楽しみましました。

受付終了後、9時10分スタート11時30分終了まで釣りを楽しみましました。

ほとんどのお子さんは釣りが初めてであり、エサの付け方、投げ方など指導しました。

慣れてくるとハゼ、ヒイラギをヒットさせていました。

午後の部は12時40分から15時00分まで開始。上げ潮のためあちらこちらでヒットの連続。

なかには8cm~16㎝ハゼ25尾を釣り上げたお子さんもいました。

この日の釣果はハゼ・ヒイラギ・セイゴ・ウロハゼ(ハゼの仲間)など多彩でした。

この日の釣果はハゼ・ヒイラギ・セイゴ・ウロハゼ(ハゼの仲間)など多彩でした。

隣で行われたブルブルフィッシングは9時から15時まで園児中心に開催しました。

水槽におもちゃの魚5匹を入れ釣り上げるゲームです。

最初はなかなか釣れず、コツを覚えるとすぐにヒットします。再チャレンジの園児もいました。

当日はインストラクター20名でハゼ釣り指導、ブルブルフィッシングを実施しました。

また、JOFI東京から5名のインストラクターにも応援頂きました。

遠方のところありがとうございます。

C.O.F.I 勢籏健治

中間総会開催

R7/9/27 千葉市市民会館にて中間総会を開催しました。

R7/9/27 千葉市市民会館にて中間総会を開催しました。

今回は役員を含め13名の出席、21名より委任を頂きました。

はじめに各担当より年間スケジュールの報告及び下半期の予定確認を行いました。

今後も年末年始とイベントが続きますので皆様御協力の程宜しくお願いします。

続いて会長より全釣協についてのご報告がありました。

同時にCOFIとしてもPR活動は重要な課題となっておりポスターやステッカーを新たに作成しイベント時に活用する案がありました。

今後有意義に使用出来るよう検討が必要かと思われます。

最後に木更津フェスを翌週に控えており役割分担等の打合せを行いました。

最後に木更津フェスを翌週に控えており役割分担等の打合せを行いました。

総会後は恒例の懇親会を実施。皆様色々な話題で大変盛り上がったのではないでしょうか。

やはり文字だけでは伝わりづらい事も多く皆様と会ってお話しする事が大切に思っておりますので次回の総会は更に多くの方々に御出席頂けたらと思います。

C.O.F.I 千葉雅人

館山港耐震岸壁周辺・海岸清掃活動(2025年8月3日実施)

2025年8月3日(日)、館山港耐震岸壁周辺において、まるごみJAPAN(まるごみ館山)・NPOたてやまビーチクリーンボランティアネットワーク・株式会社アソビヨンド(まるへい遊び隊)との共催により、千葉県釣りインストラクター連絡機構の名入のノボリを掲げ、海岸清掃活動を実施いたしました。

当日は午前9時00分より約1時間半(1時間回収作業・30分分別作業)、計10名のボランティアが参加しました。

今回の清掃では、空き缶・ビン・ペットボトル・弁当容器・ビニール袋・放置されたレジャー用品など、生活系のゴミを中心に回収しました。

さらに、釣り人によって放置された釣り糸や針が陸の草木に絡みついている箇所についても、丁寧に取り除く保全活動をあわせて行いました。

夏休みシーズンに入り、館山港耐震岸壁は連日多くの来訪者で賑わっておりますが、釣りに不慣れなレジャー利用者が多いことから、浮かれた心理も相まってゴミ処理の意識が薄れがちな傾向が見られます。

夏休みシーズンに入り、館山港耐震岸壁は連日多くの来訪者で賑わっておりますが、釣りに不慣れなレジャー利用者が多いことから、浮かれた心理も相まってゴミ処理の意識が薄れがちな傾向が見られます。

加えて、サビキ仕掛けを絡ませたり、危険なキャストを行うなど不慣れな釣り方が散見されるため、現場では釣り方の指導やマナー啓発活動も並行して実施しました。

当日はソウダガツオやサバが多数釣れており、レジャー利用者にとってはエキサイティングな釣りを楽しめたものと思われます。

こうした体験を通じて釣りの魅力に触れ、継続的に釣りに関心を持っていただけることは、釣り文化振興の観点から大変有意義です。

一方で、それに伴い「釣りのルールとマナーを守り、正しく釣り場を利用する」という意識を定着させるための啓発活動を、今後も根気強く継続していく必要があります。

また、館山港耐震岸壁周辺には公衆トイレが整備されていないため、草陰で用を足す利用者が少なくない現状が見受けられます。

清掃活動中にそうした場面に出くわすこともあり、大変気まずい状況です。衛生的な環境が整ってこそ、ゴミに対する意識やマナー向上にもつながると考えます。

すでに行政(館山市)や市議会議員・県議会議員に対してトイレ設置の必要性を要望しておりますが、予算や諸事情により実現には至っておりません。

今後も引き続き改善を求めていきたいと考えております。

C.O.F.I 平塚(ベッキー・ヒラツカ)

テレビ番組協力

(一社)全日本釣り団体協議会からの要請があり、7月9日(水)にTBSテレビ番組「それって実際どうなの会」収録にCOFI4名が協力しました。

九十九里海釣りセンターで男子有名若手俳優9名が3チームに分かれて釣り対決をしする番組です。

釣れた魚の重量で各チームが競い合う内容です。

魚種はマダイ及び青物です。

当会からは土井(広)、千葉副会長、柴田副部会長および鈴木大輔さんが補助者として餌付け、絞め、ライントラブル対応などを担当しました。

放映は7月21日(月)18:50~TBSです。

因みに当日はスマホ、カメラ禁止でした。

参加いただいたCOFIメンバーのみなさまお疲れさまでした。

C.O.F.I 土井(広)

ヒラメの放流事業

7月8日に大原高校海洋科学科の授業の一環として行われるヒラメの放流事業(日本釣振興会協賛)のお手伝いをしてきました。

当日は午後2時30分に、大原高校海洋科学科の生徒を乗せた二隻の遊漁船が漁港および遊漁船の多くの関係者に見守られながら大原漁港を出港しました。

行程約20分ほどの沖合に、5センチほどのヒラメの稚魚約一万匹が生徒の手により放流されました。

放流時のイキイキした生徒の顔が印象的でした。

トラブルおよび事故は無く全員午後3時過ぎに帰港しました。

C・O・F・I池田 操

「いちかわ環境フェア」参加

2025年6月7日(土)「いちかわ環境フェア」に参加しました。

市川市主催の環境情報提供や知識の普及、環境学習のきっかけづくりなどを目的とし、約20団体が参加しているイベントです。

COFIは釣りインストラクター3名(金原さん、古鍛治さん、土井広美)と学生ボランティア2名、一般ボランティア1名で子供向けのブルブルフィッシング、環境関連パンフレット配布などを中心に、釣りの楽しさ・環境保全の重要性をPRしました。

ブルブルと暴れる魚(おもちゃ)を釣りあげた子供たちは目を輝かせて喜んでいました。ブルブルフィッシング参加人数は175名(家族含め約400名)でした。

C・O・F・I土井広美

「館山港耐震岸壁周辺・海岸清掃活動(2025年6月8日実施)

2025年6月8日(日)に「NPOたてやまビーチクリーンボランティアネットワーク」・「株式会社アソビヨンド(まるへい遊び隊)」と共催する形で「千葉県釣りインストラクター連絡機構」の名入のノボリを立て、館山港耐震岸壁周辺にて海岸清掃活動を実施いたしました。午前(9:30~約2時間)と午後(16:00~約1時間)の2部構成で、計8名のボランティアが参加しました。

2025年6月8日(日)に「NPOたてやまビーチクリーンボランティアネットワーク」・「株式会社アソビヨンド(まるへい遊び隊)」と共催する形で「千葉県釣りインストラクター連絡機構」の名入のノボリを立て、館山港耐震岸壁周辺にて海岸清掃活動を実施いたしました。午前(9:30~約2時間)と午後(16:00~約1時間)の2部構成で、計8名のボランティアが参加しました。

今回の清掃では、主に空き缶・ビン・ペットボトル・弁当容器・ビニール袋・放置されたレジャー用品などのゴミを回収しました。また、釣り人によって放置された釣り糸や釣り針が陸の草木に絡んでいる箇所についても、丁寧に取り除く保全活動を併せて実施しました。

なお、ゴールデンウィーク直後にも同エリアで清掃を実施しているため、全体的なゴミの量は過度に多くはなかったものの、45リットル袋で可燃物×9袋、不燃物×7袋を回収しました。特に、草木が生い茂る場所に投げ込まれたゴミが目立ち、今後の課題として、定期的な草刈りなど視認性の改善が望まれます。ゴミを「見えないところへ捨てる」心理を抑止するためにも、見通しのよい港の環境整備が求められます。

現在、館山港では泳がせ釣りに適したサイズの小サバが連日釣れており、週末にはファミリーフィッシングで多くの来訪者が訪れ、にぎわいを見せています。「釣り文化振興モデル港」(国土交通省指定)としても、非常に喜ばしい光景です。

現在、館山港では泳がせ釣りに適したサイズの小サバが連日釣れており、週末にはファミリーフィッシングで多くの来訪者が訪れ、にぎわいを見せています。「釣り文化振興モデル港」(国土交通省指定)としても、非常に喜ばしい光景です。

しかし「釣り文化振興モデル港」は単に自由に釣りを楽しめる場を意味するものではありません。地域経済への貢献はもちろん重要ですが、それ以上に「釣りのルールとマナーを守り、正しく釣り場を利用してもらう」という本来の目的が根底にあります。

私自身、館山を拠点に活動する釣りインストラクターとして、こうした清掃活動や啓発活動を通じて、釣りの楽しさとともに、環境への配慮やマナーの大切さを伝えてまいります。釣り場を美しく保つことで、より多くの人々が気持ちよく釣りを楽しみ、持続可能な釣り文化が地域に根付くことを目指しています。

この夏も多くの方々が館山を訪れ、釣りの魅力にふれることと思います。全力でその楽しみを支え、同時に釣り場環境の保全にも力を注いでまいります。

C.O.F.I 平塚(ベッキー・ヒラツカ)

「館山港2号防波堤釣り調査2025 in 春」実施報告

【概要】

【概要】

2025年6月5日(木)、館山港UMIプロジェクト検討会(みなとアメニティーWG)主催のもと「館山港2号防波堤釣り調査2025 in 春(試し釣り調査)」が実施されました。

本調査は、館山港(千葉県館山市)が関東地方で初となる国土交通省指定の「釣り文化振興モデル港」に選定されたことを受けて行われたもので、現在閉鎖中の館山港2号防波堤(通称:自衛隊堤防)を釣り場として再開放できる可能性を探ることを目的としています。

調査では、釣果はもちろんのこと、安全性の確認やレジャー利用におけるマナー・モラルの課題を検証し、港の利活用による地域振興への寄与を見据えた基礎資料の収集を行いました。

【制度および組織構成についての補足】

「釣り文化振興モデル港」は、港湾を観光資源として活用し、釣り施設や既存の防波堤等の利活用を通じて地域の活性化を図ることを目的とした、国土交通省によるモデル事業です。

この取り組みに基づき「館山港UMIプロジェクト検討会(みなとアメニティーWG)」が設置されており、以下の機関・団体により構成されており、当検討会にて、館山港内の指定エリアを対象に、釣り環境の整備や港湾空間の利活用に向けた具体的な検討を進めています。

[組織構成内訳]

[組織構成内訳]

国土交通省(関東地方整備局)・千葉県・館山市・館山漁業協同組合・NPOたてやま海辺の鑑定団・ブルーブルー株式会社・公益財団法人日本釣振興会

【背景と課題】

館山港2号防波堤は、かつて魚影の濃さで多くの釣り人を魅了し、地域内でも有数の人気釣り場でしたが、新型コロナウイルスの影響を受けて閉鎖。その後、釣り人によるマナー・モラルの問題(ゴミの放置、違法駐車、防波堤上での火気使用、遠投による漁業用設備への接触(絡まった仕掛けの放置)など)が再開放の障壁となり、2025

年6月現在も立ち入りが禁止されています。

こうした問題は、漁業関係者への業務支障や地域住民とのトラブルの要因ともなり「一部の心ない釣り人の行為」が地域との信頼関係を損ねていることが大きな課題です。

また、館山港2号防波堤へアクセスするには、途中で自衛隊が管理する敷地を通過する必要があります。

かつては通行が許可されていましたが、現在は防犯上の観点から、自衛隊側として通行許可を出すことが困難であるという実情があります。

複合的な要因が絡む中、釣り場としての再開放を目指し、関係機関と連携しながら課題解決に向けた検討を進めているところです。

【調査の実施内容】

当日は「館山港UMIプロジェクト検討会」の関係者および呼び掛けによる約30名の調査者(釣り人)が参加。

8:30~11:30の約3時間にわたり、防波堤上で実釣を行いました。

当日は天候に恵まれ、初夏を思わせる気温の中、シロギス、ハゼ、カサゴ、ベラ、メジナ、クロダイなど多様な魚種が釣れ、開始直後には70cm超のシーバスも上がるなど、魚影の濃さとポテンシャルの高さを再確認する結果となりました。

釣行調査後に、当日の振り返り、周辺の海岸清掃を参加者で行い解散となりました。

【所感と課題】

【所感と課題】

長期間閉鎖されていたことで魚が根付き、釣り場としての魅力は健在でしたが、防波堤の一部では側壁や路面の損傷が見られ、また救命設備(浮環やはしご等)が設置されていないなど、安全面での課題があります。

再開放には一定の補修工事と安全対策が必要であり、財源の確保が鍵となります。

クラウドファンディングなどを活用し、市民や釣り愛好者からの支援を募ることも一つの選択肢ではありますが、必要となる改修費用の規模を考えると、国や県による公的予算の確保、あるいは大口スポンサーの協力を得ることが不可欠といえるでしょう。

【今後への提言】

釣りというレジャーが地域経済にもたらす効果は大きく、館山のような海洋資源に恵まれた地域においては重要な観光資源でもあります。

特に館山港2号防波堤のような好条件の釣り場が再開放されれば、関東一円からの集客が見込まれ、地域活性化に寄与することは明白です。

しかしながら、釣り人によるマナーやモラルの欠如が原因で釣り場が減少している現状を考えると、開放には釣り人側の意識改革と信頼回復が必須です。

関係者・地域住民・釣り人が「Win-Win」の関係を築くためには、啓発活動・利用ルールの周知・現場でのマナー指導を積極的に行っていく仕組みづくりが欠かせません。

私自身、館山を拠点に活動する釣りインストラクターとして、今後も釣りにおけるルール遵守の重要性やマナーの啓発に努め、釣り文化の健全な発展と釣り場環境の回復に貢献してまいります。

地域と釣り人の双方にとって、持続可能で明るい未来が拓かれていくことを心より願っております。

C.O.F.I 平塚(ベッキー・ヒラツカ)

定例総会開催 報告

4月6日千葉市民会館会議室で定例総会が開催されました。

4月6日千葉市民会館会議室で定例総会が開催されました。

会員数63名、出席18名、38名より委任状を頂きました。

議題として第1号議案役員人事、第2号議案年間活動について、第3号議案会計報告及び監査、第4号議案ウエアー及び入会書の改訂、第5号議案会報のあり方、その他年間会費は変更なしといずれも原案通り可決されました。

そして本年より鎌田操さんが新たに入会されました。

そして本年より鎌田操さんが新たに入会されました。

17:00からは恒例の懇親会も開催され柴田さんより乾杯のご挨拶を頂き、皆様やはり釣りのお話等で盛り上がったのではないでしょうか!

最後は金原さんより締めのご挨拶を頂きありがとうございました。又本年も多くのイベントが開催されますので皆様ご協力の程宜しくお願い致します

最後は金原さんより締めのご挨拶を頂きありがとうございました。又本年も多くのイベントが開催されますので皆様ご協力の程宜しくお願い致します

COFI 千葉雅人